Ces rochers vieux de 300 millions d'années cachent un village de pêcheurs unique en France

Crédit Photo : Depositphotos

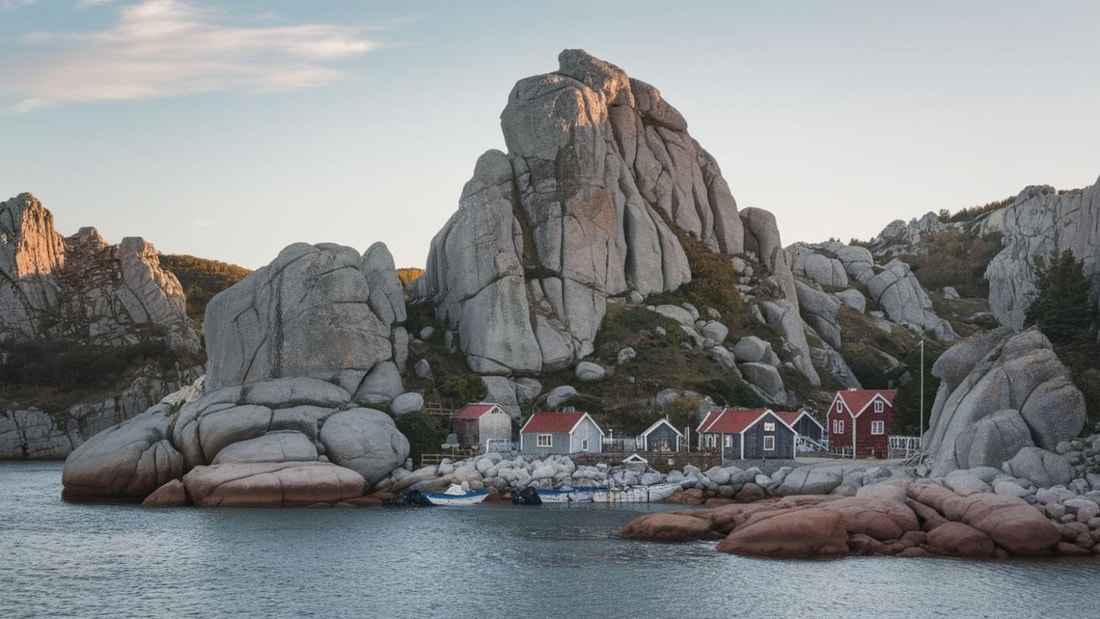

Crédit Photo : Depositphotos Sur la côte nord du Finistère, un étonnant hameau de pêcheurs du 17ème siècle se fond dans un paysage minéral exceptionnel. Ménéham, avec ses imposantes formations granitiques qui culminent jusqu'à 15 mètres de hauteur, offre un spectacle unique où la mer et la roche s'entremêlent depuis des millénaires.

Ce site historique de 5 hectares, restauré entre 2004 et 2009, témoigne de l'ingéniosité des habitants qui ont su adapter leur habitat aux conditions extrêmes du littoral breton.

Un village authentique construit au cœur d'un chaos granitique vieux de 300 millions d'années

Les impressionnants blocs de granit rose qui caractérisent Ménéham se sont formés il y a environ 300 millions d'années. L'érosion marine et éolienne a sculpté ces roches massives, créant des formes singulières que les habitants ont surnommées "le Château", "le Champignon" ou encore "la Tortue". Ces formations géologiques, véritables sculptures naturelles, s'étendent sur plus de 500 mètres le long du littoral.

Au 17ème siècle, les premiers habitants ont astucieusement utilisé ces rochers comme murs et fondations naturelles pour leurs habitations. Les chaumières, construites en pierre locale, s'intègrent parfaitement entre les masses granitiques, offrant une protection naturelle contre les vents violents de l'Atlantique. Cette architecture vernaculaire unique illustre l'adaptation remarquable de l'homme à son environnement.

Le corps de garde, construit en 1756 sous Louis XV, domine l'ensemble du site du haut de son rocher. Cette construction militaire de 80m² servait à surveiller les côtes contre les incursions anglaises et à lutter contre la contrebande, particulièrement active dans cette région isolée. Aujourd'hui restauré, il offre un point de vue exceptionnel sur la côte des Légendes qui s'étend à perte de vue.

Une communauté maritime historique qui a défié les éléments pendant plus de 300 ans

L'histoire de Ménéham est intimement liée à la mer et à ses ressources. Au 18ème siècle, le hameau abritait une communauté d'environ 80 personnes, principalement des pêcheurs-paysans qui pratiquaient une agriculture de subsistance sur les terres environnantes.

Les femmes récoltaient le goémon, cette algue précieuse utilisée comme engrais et pour la production de soude. Les habitants vivaient dans des conditions extrêmes, confrontés aux tempêtes hivernales et aux embruns salés qui rendaient la culture difficile. Les maisons, avec leurs murs épais de 1,5 mètre et leurs toits de chaume, étaient conçues pour résister aux assauts des éléments. Les toitures devaient être renouvelées tous les 15 ans en raison de l'usure causée par le sel marin. La vie quotidienne s'organisait autour de la pêche côtière, pratiquée à bord de petites embarcations appelées "canots".

Les archives mentionnent que jusqu'à 12 bateaux pouvaient partir simultanément à la pêche au maquereau, au congre ou au homard. Un système de surveillance collective permettait de repérer les bancs de poissons depuis les hauteurs des rochers. Le hameau disposait d'un four à pain communautaire, toujours visible aujourd'hui, qui pouvait cuire jusqu'à 50 pains simultanément. Cette installation collective témoigne de l'organisation sociale solidaire qui prévalait dans ce lieu isolé. Les habitants partageaient également un puits d'eau douce, creusé à même le granit, qui permettait l'approvisionnement en eau potable de toute la communauté.

La restauration du site, entreprise au début du 21ème siècle, a nécessité un investissement de 3,2 millions d'euros et la participation de nombreux artisans spécialisés. Les techniques traditionnelles ont été respectées, notamment pour la pose du chaume et la maçonnerie à la chaux. Cette réhabilitation minutieuse permet aujourd'hui aux visiteurs de s'immerger dans l'atmosphère authentique d'un village maritime breton du 18ème siècle.